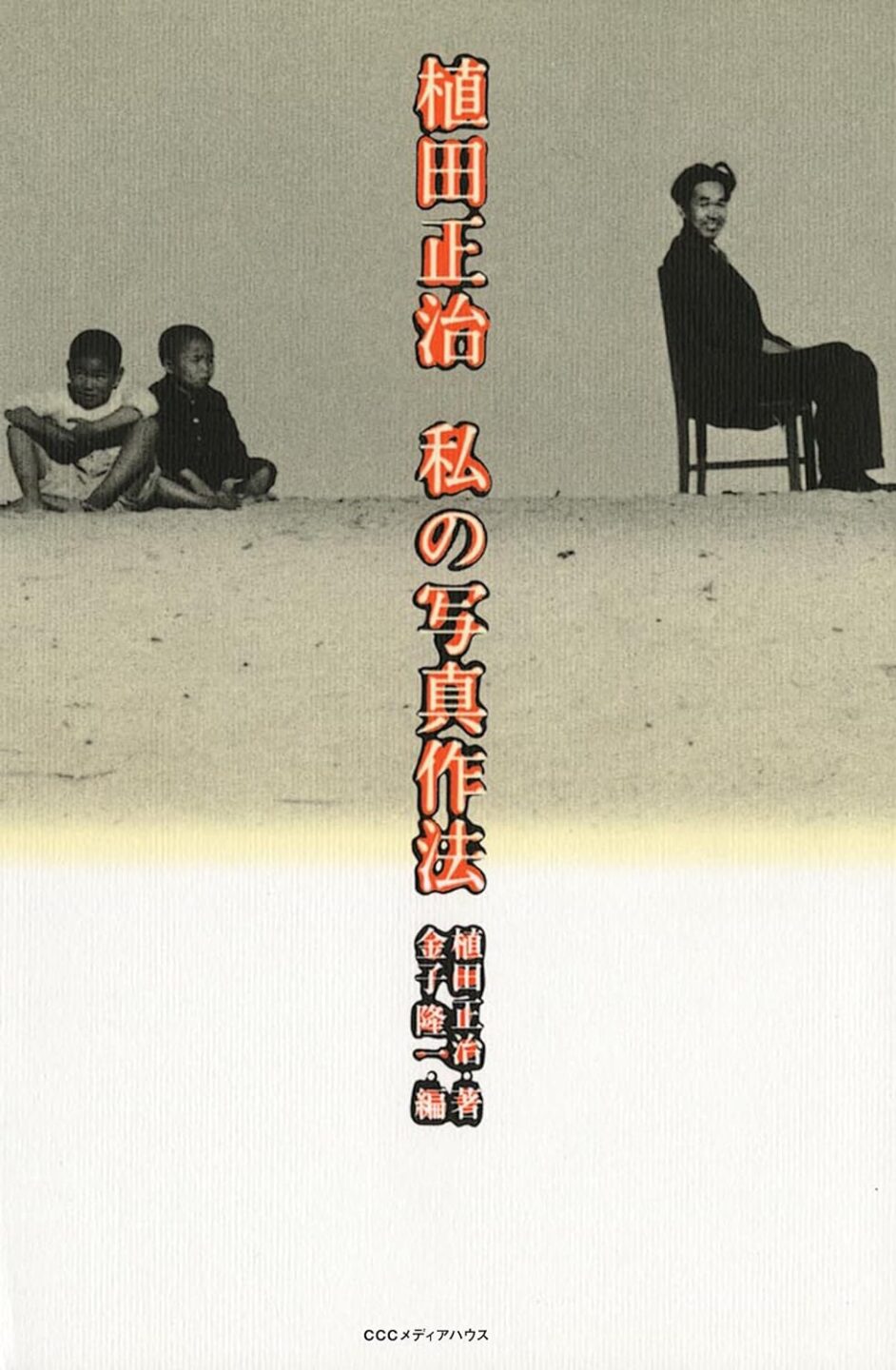

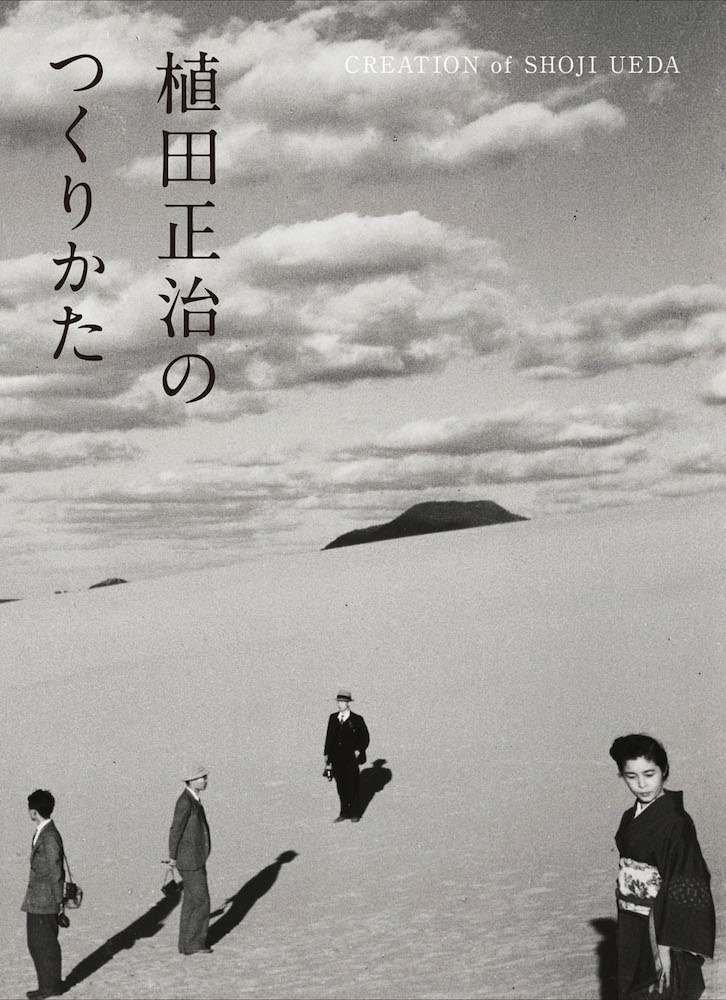

【日本の名匠シリーズ 】植田正治とその時代 第四回 |1940-1950年代 後編「植田家と砂丘の発見」

はじめに

植田正治という写真家の不思議な魅力について、ときどき考え込んでしまうことがある。なぜ、私たちはその作品世界に惹かれてしまうのだろうか。生涯を「アマチュア」写真として生きた植田の作品は、時間や場所を超え、今なおファンを獲得し続けている。豊かな創造性の秘密に触れたくて、その歩みをこれからたどり直してみようと思う。

家族は近くて最良のモデル

「子狐登場」をはじめ、この時期には、家族を被写体に仕立てた作品が目立つ。その理由として、植田は家族というのは最も身近で「一番簡単に頼めるモデル」 だからと語っている。この頃の娘や息子たちの年齢が、植田がモデルにすることを好んだ「可愛い盛り」に達している。

ただ、写される側にとって、モデルを務めるのはなかなか大変だったようだ。娘の和子は、この頃の植田は「みんなが揃って暮らしていることを、とても大切にして」 いて子どもたちに「いつも楽しいことを提供して」くれたが、写真を撮るときだけは「真剣で容赦がなかった」と振り返っている。

代表作のひとつ、ローライオートマットで撮られた「パパとママと子どもたち」をめぐる話はそれをよく物語っている。家族6人が、砂浜で一列に並んだこのユーモラスな作品には、絵柄違いの2点が存在している。

ひとつは、植田と紀枝が両脇に立ち、自転車にまたがった長男の汎を中心に4人の子どもを間に配置したもの。もうひとつは、やや右寄りの中央に立ち三男を肩車した植田を中心としたイメージだ。この2枚、よく見るといずれも家族で幾何学的な造形を描いている。人物の頭を線で結んでいくと前者は上に広がる弧を描き、後者は右向きの矢印のかたちが浮かぶ。さらに後者では、植田が子どもたちより半歩前に出ていて、家族を引っ張る存在として強調されている。いずれも、きわめて念入りに作られた構図であることは間違いない。和子の著書によれば、撮影前日の夜、植田は熱心に絵コンテを描いていたという。

「パパとママと子どもたち」の初出は『カメラ』1949(昭和24)年10月号で、前者のイメージがここに掲載されている。「綴り方 私の家族」と題された娘の和子の作文(綴方)と対になったユニークな誌面構成で、クレジットも「文・植田カコ、写真 植田正治」となっている。作文の内容は撮影の様子を書いたものだ。

その日、私(カコ)が学校から帰宅すると、みんなで写真を撮るから”浜辺に行こう”と母に促される。だが父がカメラを構えてもなかなか構図が決まらず、兄弟たちはふざけて撮影がはかどらない。その間、私は右手でランの花を掲げたままじっとしていなければならない。すっかり疲れてしまった……。他愛ない話だが、そこがかえって微笑ましい。

ただし、これには植田の手が加えられている。そう指摘したのは、2013(平成25)年に東京ステーションギャラリーでの「植田正治のつくりかた」展を担当した学芸員の成相肇だ。成沢は、植田家では父母のことを「パパ、ママ」ではなく「おとうちゃん、おかあちゃん」と呼び、また和子を「カコ」と呼ぶものもいなかった。作文のなかには兄弟の愛称も書かれているが、それも植田がこのページのために考えたものだという。

確かに、当時は父母を「パパ、ママ」と呼ぶ家族は全国的に見ても少なかったはずだ。だが、この呼称を使うことで生活感が脱臭され、田舎でも都会でもない、いわば無国籍的で愛すべきフィクションが立ち上がっている。植田はいつも現実の暮らしから、もうひとつの世界を紡ぎ出そうとするのだ。

『浅田家』と「パパとママと子どもたち」

「パパとママと子どもたち」を見ていると、2008(平成20)年に発売されたベストセラー写真集で後に映画化もされた浅田政志の『浅田家』(赤々舎)を思い起こされる。こちらも家族全員で撮られた演出写真だからだ。父母と兄弟の4人で、消防署員、ヒーローショーのキャスト、任侠の一家などさまざまなシチュエーションをユーモラスというより、コミカルに構成している。

これら「なりきり」シリーズのなかで、最も目を引くのは父の存在感ではないだろうか。息子たちより小柄で人柄も良さそうな父が、コメディリリーフとして輝くことで、本書をいっそう親しみやすいものとしている。じっさいの浅田家においてその父がどのような存在であるのか、私は知らない。ただ写真学校を卒業したばかりの次男からの求めに応じ、与えられた役割を快く引き受け、ほどよいノリを見せる人なのだ。

この点が、植田の写真と好対照をなしている。植田が演じた「パパ」は妻の助力を得て家族の先頭に立つ人であり、2000年代の浅田家の父は、子どもの意見を尊重し受容する人なのだ。ふたつの家族関係の違いは、もちろんそれぞれ固有のものではあろうが、同時に時代の違いでもあるように思う。でなければ浅田政志の仕事があれほど共感を集め、全国的な支持を得ることもなかっただろう。

この時代に家族で写真を撮ることの価値を示した浅田は、2022(令和4)年の読売新聞の取材※で「家族写真のコツは?」と聞かれてこう答えているのが印象的だ。

「撮る前にどんな写真にするか、話し合うことが大事。いきなりお父さんが「今から玄関で撮るぞ」と言っても、他のメンバーの気持ちが温まっていないとうまくいかない。お子さんがアイデアを出したらそれを採用すると子供はがぜんやる気になる。」

植田は子どもたちにとって愉快な父であったが、撮影は「真剣で容赦がなかった」し、指示通りにいかないと怒ることもあった。もちろん写真作家と、一般家庭での趣味の撮影とを比較するべきではない。ただ、いずれにしても今ではあまり好まれない態度だと思う。しかし、ファンタジーの世界を作るために傾けたそのストレートな情熱に私などは“植田正治の時代”というものを感じてしまうのだ。

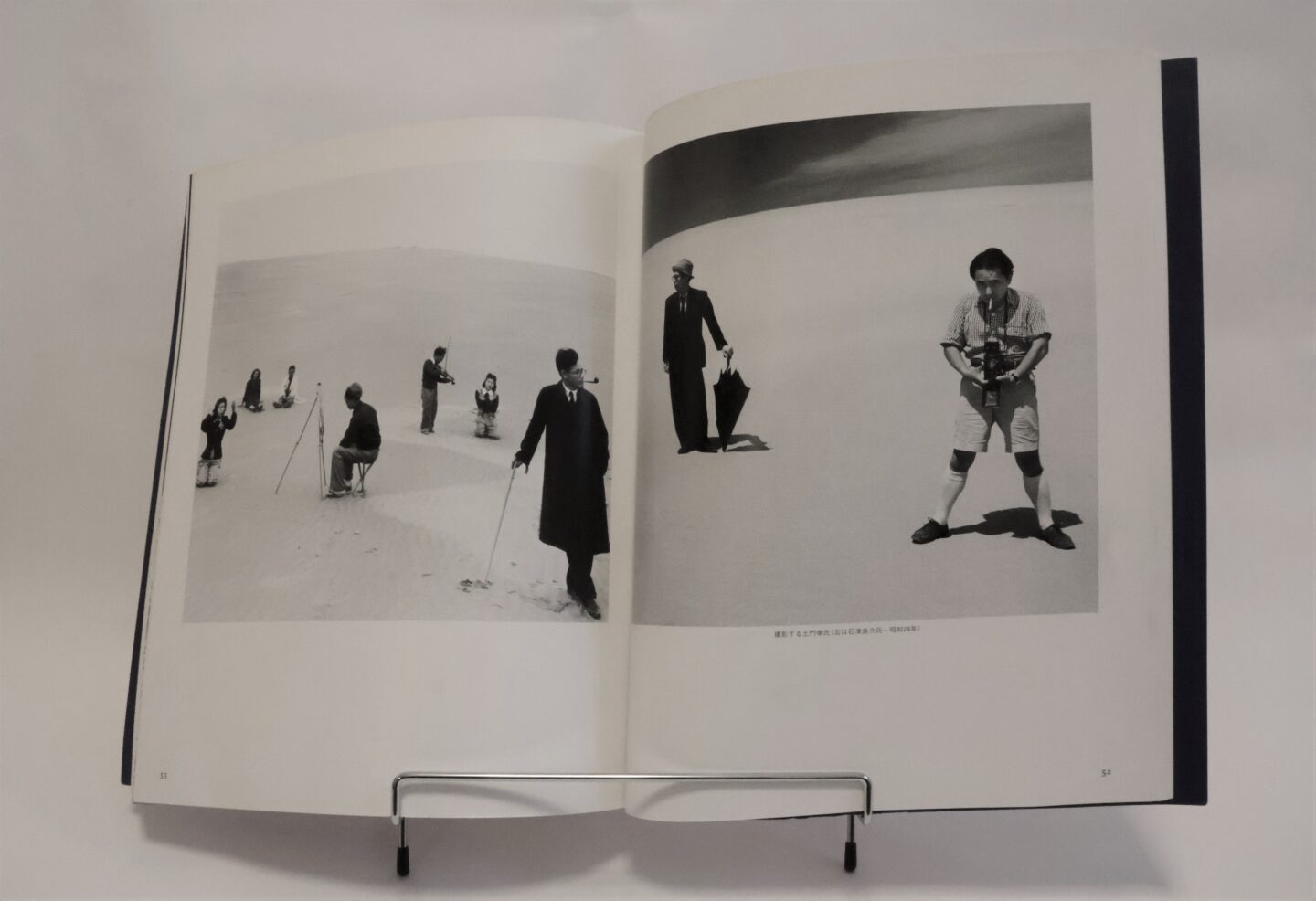

さて、この時期の植田作品を印象づけるもうひとつの要因は、やはり「砂丘」というロケーションだ。植田がここを天然のホリゾントに見立てて写真を撮り始めたのは1949年頃からの数年間と、わりと短い。この年、全山陰写真家連盟が塩谷定好を会長に結成され、結成記念撮影大会が砂丘で開催されている。もちろん植田も参加しているから、これを機に、演出写真の最良のモチーフとして、砂丘を発見したのではないかと思える。

それまで砂丘に目を向けなかった理由のひとつは、物理的な遠さにあった。植田の暮らす境港は県の西北端にあり、砂丘は逆で東端に位置している。距離にして100kmほどで現在でも車で2時間ほどもかかり、当時では往復するだけでも一日仕事にならざるを得ない。その距離を植田はせっせと通い「妻のいる砂丘風景」や「砂丘ヌード」といった作品を発表したのだった。

土門拳との出会い

鳥取砂丘で撮られたもののなかに「土門拳と石津良介」など、土門拳を写したものが数枚ある。いずれも1949(昭和24)6月1日前後に撮影されている。一方、土門もこの日に、植田をモチーフに「モデルのいる植田正治像」を撮っている。鳥取砂丘に報道写真家の土門が来たのは、この年に『カメラ』誌の編集長となった桑原甲子雄による引き合わせだった。銀龍社で植田と同人だった桑原は、戦後のアマチュア写真界には社会的な志向を持った力強い写真が必要だと考え、その柱として土門拳の起用を考えていた。

ただ、土門にアマチュア写真界との接点は少なかった。戦前はアマチュアとプロの間に交わりは少なく、両者が接近するのは、報道写真がアマチュアにも奨励されるようになった1940(昭和15)年前後からだ。それでも太平洋戦争中の『写真文化』誌などで土門は鮮烈な印象を残していたのは間違いない。

そんな土門をアマチュア写真界に馴染ませようと、桑原はアマチュア写真の盛んな大阪を手始めに中国地方の各地を巡り、各地の有力な写真家との交流を重ねることにした。この鳥取砂丘での撮影で土門はかなり苦戦しつつも、岡山の石津良介や緑川洋一も加わって和やかに進んだようだ。このときの様子は『カメラ』1949年12月号に特集されている。

この企画で注目したいのは、撮影会の夜に旅館で行われた、土門を囲んだ座談会「新しき写真への道」だろう。ここで土門は、植田と緑川について、目に見えるものだけを撮る「自然主義的なカメラの対象以外の世界が、写真にありうるという最も近代的な方法論に立っている」と評価している。ただ、横に広がる平面的な構図は立体感を欠き、それは「日本人共通の特徴であり、弱点」だと指摘し、山陰地方の海辺に暮らす植田の写真には、それが明確に表れているのだと言う。さらに、その上で土門はこうアドバイスをする。

「植田氏の場合、彼の抒情は甘いと思う。文学青年的甘さを楽しんでいる。もっと理知的な世界への追求によって大人になってもらいたい」

これに植田は圧され「僕の場合、大向こうを意識すぎたため、植田的世界に安住していたといえるかも知れない」と答えるにとどまっている。

じっさい植田はこのような評価をどう思っていたのか。素直に受け入れる人ではなかったはずだ。土門に対する答えは『カメラ』12月号と同じ時期に出た、さきに引用した『写真と技術』の一文に込められているように思える。あの「鹿爪らしい、深刻ぶった写真が、芸術写真という事になって居るなら芸術という言葉をあっさり返上して、僕は、大いに芸術でない写真を制ります」という言葉の中に。

ただ、土門の登場はアマチュア写真界の風景を一変させていく。1950年からは『カメラ』の月例コンテストの審査員を務め、その選評や記事を通じて読者を感化した。例えば日本の現実を直視し「絶対非演出の絶対スナップ」でこれを表現せよ、また自分自身を「近代芸術の戦士」として自覚せよと熱く書いている。社会運動と写真表現を結び付ける「リアリズム写真運動」が始まり、ことに若い写真家たちに大きな影響を与えていった。東松照明、川田喜久治といった名前も、熱心な月例投稿者として誌面を飾っている。

リアリズム写真はプロとアマとが並列した関係でアマチュア写真界が、報道写真家であるプロの指導を仰ぐという上下関係という構造に変化する大きな転機でもあった。そのなかで植田は大きな寂しさを抱えたに違いない。後に植田はこのように振り返っている。

「私の演出写真は、戦争の激化で一度、そして、このリアリズムの嵐の中で、二度目の中断をよぎなくされ、しばらくはわが風土の中で、子供たちを撮りつづけた。」

確かに植田は作品制作の手を止めず、カメラ雑誌での発表や写真集もコンスタントに続けていった。この言葉どおり、境港周辺の風景のなかで子どもを撮ったり、出雲地方の民俗をテーマとしたシリーズに取り組んだりしている。それらの作品を見ると、演出を拒否するリアリズム写真を自分の方法論で掴まえ直し、写真にとってのリアルとは何かを実践的に探究した軌跡だと思える。

そして、この実践が1960年代後半に評価を受ける。若い世代の編集者や写真家たちが植田正治を再発見し、海外にも紹介していくことになるのだ。

【次回へつづく】

※「読売新聞オンライン」2022年4月22日掲載「映画のモデルになった浅田政志さんの作品、どうしたらこんな楽しい写真が撮れるの?」https://www.yomiuri.co.jp/culture/20220422-OYT1T50092/

■執筆者:鳥原学

1965年、大阪市生まれ。近畿大学卒業。ギャラリー・アートグラフを経てフリーになり、おもに執筆活動と写真教育に携わっている。著書に『日本写真史(上・下)』(中公新書)、『教養としての写真全史』(筑摩選書)などがある。現在、日本写真芸術専門学校主任講師、武蔵野美術大学非常勤講師。2017年日本写真協会賞学芸賞受賞。